お子さんは普段、どこで勉強されていますか?

わが家は低学年の頃からリビング学習を取り入れていますが、もうすぐ4年生になる子に、いつまでもリビング学習を続けてていいのかと心配になっています。

そこで調べてみたところ、東大生の8割がリビング学習の経験があり、その半数が高校卒業まで続けており、意外なほど東大生は長い期間リビング学習をしていたことがわかりました。

しかし、これはいつまでもリビング学習だけということではなく、塾の自習室や図書館、家の子ども部屋やリビングなど、東大生は科目や気分によって勉強場所を変えていることもわかりました。

この記事では、いつまでリビング学習を行うべきか、勉強環境や塾の取り入れ方を紹介しています。お子さんにあった勉強スタイルを見つけましょう。

リビング学習をいつまで東大生はしていた?

東大生へのアンケートを調べてみると、8割の学生がリビング学習をした経験があり、その半数が高校卒業までしていたということがわかりました。

しかし、実際はいつまでもリビング学習だったというわけではなく、塾の自習室や図書館、自宅の子ども部屋やリビングを、その時々·教科に合わせて勉強場所を選んでいたという人が多かったのです。

つまり自分がどこでどう勉強すれば効率よくできるかを考えて、自分に合った勉強場所を選んでいたのでした。

東大生によるブログを見れば、自分の部屋はつくってもらったけど、やっぱり家ではリビングがよかったと、家ではリビング学習だったという人が多くいました。

リビング学習のメリットとデメリット

それでは、リビング学習はどのような点でいいのでしょう?リビング学習のメリットとしては、以下のようなものがあげられます。

- 集中力が養える

- 勉強を生活習慣にできる

- 家族が近くにいることで、程よい緊張感がある

- わからなかったら、すぐ質問ができる

- テレビや新聞で目にした時事問題をすぐに調べられる

東大生の声では、特に家族が近くにいることで程よい緊張感があり、集中力が養えた、勉強の習慣がついたという人が多かったです。

勉強習慣や集中力など、1日では身につかないものをメリットと感じている人は多いですね。

それでは反対に、デメリットとしてはどのようなものがあげられるのでしょう?リビング学習のデメリットとしては以下のことがあります。

- リビングが散らかる

- 兄弟げんかがおこりやすい

- 無駄話をしてしまう

- ほかの家族もテレビを観られない

- 照明が暗い

低学年の頃では学習時間も比較的短いので、ほかの兄弟もテレビを我慢できますが、勉強時間が長くなると我慢するのも難しくなってきます。

兄弟がいるときは、なるべく同じ時間に勉強時間をとれるといいですね。

リビング学習から勉強場所を移す時期は?

リビング学習をはじめるなら、やはり低学年の頃からがおすすめです。低学年の頃からすることによって集中力を養い、勉強を習慣付けることができますよ。

しかしリビング学習をいつまで行うかは、子ども1人ひとりによって適切な時期は変わってきます。

高学年になり勉強習慣がついているならば、本人とどこで勉強したいかを話し合ってみると良いでしょう。

1人の方が集中できる·保護者に干渉されたくない子は、自分から部屋で勉強をするようになります。

もしも、子どもがまだリビング学習のままがいいと言った時は、できる限りその気持ちに寄り添ってあげましょう。

中学受験や試験のために勉強時間が長く必要な時は、リビング内に勉強スペースを作ったり、時間を決めて自室勉強も取り入れるといいでしょう。

子どもの思考力を延ばすコミュニケーション

リビング学習を続けるにしろ、子ども部屋に移行するにしろ、子どもの思考力を延ばすためには、親子間でのコミュニケーションは非常に大切です。

東大生の親との会話の傾向として、親が「なぜ?」「どうして?」と聞くことで、子どもに考える機会を与えていたというデータがあります。

親が「なぜ?」「どうして?」と聞くことで、子どもの思考力を延ばし、常に考えることを習慣づけることができます。

また、そのようなコミュニケーションを常にとれるよい関係性ができていると、わからない時もしっかりわからないと言うことができますね。

”わかっていないこと”や、”わかったような気がすること”をしっかり”わかった”にすることが、成績を伸ばしていくために重要なことです。

いつまでも親子間で何でも言い合える環境は、成績を上げるうえでも重要になってくるのですね。

\たくさんの東大生の勉強法がわかる/

リビング学習からいつまでに場所を子ども部屋にする?

![リビング学習からいつまでに場所を子ども部屋にする?

高学年になり学習習慣が身についてきたら、いつまでリビング学習をするか、本人と勉強場所について一緒に考えてみるといいでしょう。

本人が希望したときは子ども部屋に新しく勉強場所を整えてあげましょう。引き続きリビング学習をする時も、勉強時間が長くなっていくことを考えると、リビングに勉強スペースを作るのもおすすめです。

目安としては、本格的に暗記学習も必要になる5年生までには、本人の集中できる場所で勉強できる環境を整えてあげるといいでしょう。

勉強場所をつくるときのポイント

まずは子ども部屋をつくる時や、リビングに勉強スペースをつくる時など、新たに勉強場所を作るときのポイントを見てみましょう。

勉強場所をつくるときのポイント

勉強道具がすぐにとれる

机といすが体のサイズに合っている

広い作業スペース

照明や明るさを調整する

アナログ時計を置く

目の届く場所に必要ないものを置かない

勉強場所を作るときに物理的に気をつけたいことや、勉強を始める時に気をつけておきたいものがあります。

それでは1つずつ説明していきますね。

①勉強道具がすぐにとれる

勉強はどうしても気が進まないものです。勉強道具を取りにいかなければならないだけで、まず勉強のハードルが上がってしまいますよね。

やろうと思った時にすぐできるよう、物の場所は決め、すぐに取り掛かれるようにしておきましょう。

物の場所を決めるときは子どもと相談しながら一緒に決めると、子どもも自分のスペースへの愛着がわき、やる気UPにつながりますよ。

②机といすが体のサイズに合っている

机といすは、体の成長にも合わせ調節できるものを選びましょう。理想的なバランスは、子どもが椅子に深く座った時に肘と腰と膝が90度になり、足がしっかり床についている状態です。

机といすの高さが合わないと、姿勢が悪くなり、目が悪くなったり、常に肩こりに悩まされるようになってしまいます。このような状態ではなかなか勉強にも身が入りません。

適切な座面高さや差尺(椅子の座面からテーブルの天板までの高さ)·机の高さは、以下ののようになります。

身長(cm)

[計算式]座面の高さ(cm)

[身長×1/4]差尺(cm)

[身長×1/6]机の高さ(cm)

[座面+差尺]120302050130332255140352358150382563160402767170432871

差尺が十分にあり、膝が自由に動かせることも集中力を保つために必要です。

子どもの身長はぐんぐん伸びるので、年に1回はサイズ調整を行うといいでしょう。サイズを合わせるときは、数字だけに頼らず実際に試してみるようにしましょう。

勉強に必要な時間が長くなれば長くなるほど、机と椅子が体に合っていることは重要になりますね!

③広い作業スペース

教科書やノート、参考書やタブレットなど学年が上がってくると学習を進めるときに必要なものが増えてきます。そのような場合でも、十分に作業できるスペースを確保しましょう。

一般的には幅100×奥行60cmくらいのものが使いやすいとされていますが、中学生·高校生まで長く使用したいときには、幅120㎝以上のものを選ぶといいですよ。

リビング学習用に新たに机を購入するときは、幅と奥行を調節することで使いやすさと動線の確保のバランスを取りましょう。

奥行\幅80cm100cm120cm140cm 45cm非常に狭い狭い広い広い 60cm狭い一般的広い非常に広い

リビングにはシンプルなデザインの物を選べば、机として使わなくなってもカウンターとして有効活用できますよ。

④照明や明るさを調整する

リビング学習の場合は特に、部屋の電気のみで勉強していると、手元が暗くなり目の疲れ·視力の低下に繋がるときがあります。

電気スタンドなどを利用して、手元を明るく保ちましょう。

部屋が明るいと気が付きにくいこともあるので、大人がしっかり確認してあげるようにしましょう。

⑤アナログ時計を置く

計算問題や漢字の書き取りなども、時間を区切って行うことで集中力を高めることができます。

デジタル時計でもいいですが、アナログ時計の方が時間の経過が見た目にわかりやすくおすすめですよ。

苦手な項目は、短時間集中することを繰り返すことで勉強しやすくなります。

音で知らせてくれるので、勉強と休憩時間の切り替えもしやすいですね。

\時計とタイマーで集中力UP‼/

⑥目の届く場所に必要ないものを置かない

目の届く場所に、スマホやゲームなど誘惑があるとなかなか集中することはできません。勉強を始めるときは、スマホやゲームは目の届かない場所に置くようにしましょう。

少し休憩のつもりが何時間もスマホを見てしまった、ゲームがしたくて集中できなくなった、ということもあるでしょう。

この点では、勉強部屋よりもリビング学習の方が親の目もあり、誘惑に負けない状態を作りやすいですね。

いつ子ども部屋が欲しい?

それでは、いつまでに子ども部屋で学習し始める子が多いのかを見てみましょう。低学年の子では8割の子がリビング学習をしています。昔に比べ、リビング学習は一般的なことになったのですね。

下記の表を見てみると、学年別では5·6年生で勉強場所をリビング学習から子ども部屋に移している子が多いことがわかります。

引用 学研養育総合研究所

もし、子どもから自分の部屋で勉強したいというリクエストがない時は無理に移動せず、できるだけ本人の意思を尊重して移すようにしましょう。

しかし、学年が上がるにつれ集中して暗記する必要があることも増えてきます。そのようなときに一人部屋があると便利ですね。

リビング学習とは違い、親も兄弟もいない刺激の少ない場所で、勉強にだけ集中する環境にも慣れることで、どんな場所でも集中力を発揮できる力が付きますよ。

はじめから長時間行うと子どもも不安に感じてしまうので、いつまでかと時間を決めて少しづつ慣れていくようにしましょう。

勉強場所別親の関わり注意点

普段の宿題や家庭学習はリビング学習で行うといいでしょう。親がそばにいることで安心して勉強を進めることができ、わからないことがあっても、すぐに聞くことができます。

宿題をリビング学習で行うことで、学校の勉強の進み具合や、わからないところも把握しやすくなりますよ。

高学年になってくると自分の勉強スタイルもできてきているので、リビング学習であっても親はあまり干渉しすぎないように注意しましょう。

子どもが部屋で勉強するようになると、今までのように親は学習状況を把握しづらくなるというデメリットがあります。

学習状況で困っていることはないかを聞いてあげ、わからないことは早めに解決していくようにしましょう。](https://www.maulog.com/wp-content/uploads/2025/03/ribinngygakusyuu-itumade-toudai6-1024x682.jpg)

高学年になり学習習慣が身についてきたら、いつまでリビング学習をするか、本人と勉強場所について一緒に考えてみるといいでしょう。

本人が希望したときは子ども部屋に新しく勉強場所を整えてあげましょう。

引き続きリビング学習をする時も、勉強時間が長くなっていくことを考えると、リビングに勉強スペースを作ることをおすすめします。

目安としては、本格的に暗記学習も必要になる5年生までには、本人の集中できる場所に勉強できる環境を整えてあげるといいでしょう。

勉強場所をつくるときのポイント

まずは子ども部屋をつくる時や、リビングに勉強スペースをつくる時など、新たに勉強場所を作るときのポイントを見てみましょう。

- 勉強道具がすぐにとれる

- 机といすが体のサイズに合っている

- 広い作業スペース

- 照明や明るさを調整する

- アナログ時計を置く

- 目の届く場所に必要ないものを置かない

勉強場所を作るときに物理的に気をつけたいことや、勉強を始める時に気をつけておきたいものがあります。

それでは1つずつ説明していきますね。

①勉強道具がすぐにとれる

勉強はどうしても気が進まないものです。勉強道具を取りにいかなければならないだけで、まず勉強のハードルが上がってしまいますよね。

やろうと思った時にすぐできるよう、物の場所は決め、すぐに取り掛かれるようにしておきましょう。

物の場所を決めるときは子どもと相談しながら一緒に決めると、子どもも自分のスペースへの愛着がわき、やる気UPにつながりますよ。

②机といすが体のサイズに合っている

机といすは、体の成長にも合わせ調節できるものを選びましょう。理想的なバランスは、子どもが椅子に深く座った時に肘と腰と膝が90度になり、足がしっかり床についている状態です。

机といすの高さが合わないと、姿勢が悪くなり、目が悪くなったり、常に肩こりに悩まされるようになってしまいます。このような状態ではなかなか勉強にも身が入りません。

適切な座面の高さや差尺(椅子の座面からテーブルの天板までの高さ)·机の高さは、以下ののようになります。

| 身長(cm) [計算式] | 座面の高さ(cm) [身長×1/4] | 差尺(cm) [身長×1/6] | 机の高さ(cm) [座面+差尺] |

|---|---|---|---|

| 120 | 30 | 20 | 50 |

| 130 | 33 | 22 | 55 |

| 140 | 35 | 23 | 58 |

| 150 | 38 | 25 | 63 |

| 160 | 40 | 27 | 67 |

| 170 | 43 | 28 | 71 |

差尺が十分にあり、膝が自由に動かせることも集中力を保つために必要です。

子どもの身長はぐんぐん伸びるので、年に1回はサイズ調整を行うといいでしょう。サイズを合わせるときは、数字だけに頼らず実際に試してみるようにしましょう。

勉強に必要な時間が長くなれば長くなるほど、机と椅子が体に合っていることは重要になりますね!

③広い作業スペース

教科書やノート、参考書やタブレットなど学年が上がってくると学習を進めるときに必要なものが増えてきます。そのような場合でも、十分に作業できるスペースを確保しましょう。

一般的には幅100×奥行60cmくらいのものが使いやすいとされていますが、中学生·高校生まで長く使用したいときには、幅120㎝以上のものを選ぶといいですよ。

リビング学習用に新たに机を購入するときは、幅と奥行を調節することで使いやすさと動線の確保のバランスを取りましょう。

| 奥行\幅 | 80cm | 100cm | 120cm | 140cm |

|---|---|---|---|---|

| 45cm | 非常に狭い | 狭い | 広い | 広い |

| 60cm | 狭い | 一般的 | 広い | 非常に広い |

\シンプルなデザインで長く使える‼/

④照明や明るさを調整する

リビング学習の場合は特に、部屋の電気のみで勉強していると、手元が暗くなり目の疲れ·視力の低下に繋がるときがあります。

電気スタンドなどを利用して、手元を明るく保ちましょう。

部屋が明るいと気が付きにくいこともあるので、大人がしっかり確認してあげるようにしましょう。

⑤アナログ時計を置く

計算問題や漢字の書き取りなども、時間を区切って行うことで集中力を高めることができます。

デジタル時計でもいいですが、アナログ時計の方が時間の経過が見た目にわかりやすくおすすめですよ。

苦手な項目は、短時間集中することを繰り返すことで勉強しやすくなります。

音で知らせてくれる機能もあれば、勉強と休憩時間の切り替えもしやすいですね。

\時計とタイマーで集中力UP‼/

⑥目の届く場所に必要ないものを置かない

目の届く場所に、スマホやゲームなど誘惑があるとなかなか集中することはできません。勉強を始めるときは、スマホやゲームは目の届かない場所に置くようにしましょう。

少し休憩のつもりが何時間もスマホを見てしまった、ゲームがしたくて集中できなくなった、ということもあるでしょう。

この点では、勉強部屋よりもリビング学習の方が親の目もあり、誘惑に負けない状態を作りやすいですね。

いつ子ども部屋が欲しい?

それでは、いつまでに子ども部屋で学習し始める子が多いのかを見てみましょう。低学年の子では8割の子がリビング学習をしています。昔に比べ、リビング学習は一般的なことになったのですね。

小学生は主な勉強場所として7割がリビング学習を選択しており、小学校の高学年頃から1~2割ほどが勉強場所を一人部屋に移行しています。

![リビング学習からいつまでに場所を子ども部屋にする?

高学年になり学習習慣が身についてきたら、いつまでリビング学習をするか、本人と勉強場所について一緒に考えてみるといいでしょう。

本人が希望したときは子ども部屋に新しく勉強場所を整えてあげましょう。引き続きリビング学習をする時も、勉強時間が長くなっていくことを考えると、リビングに勉強スペースを作るのもおすすめです。

目安としては、本格的に暗記学習も必要になる5年生までには、本人の集中できる場所で勉強できる環境を整えてあげるといいでしょう。

勉強場所をつくるときのポイント

まずは子ども部屋をつくる時や、リビングに勉強スペースをつくる時など、新たに勉強場所を作るときのポイントを見てみましょう。

勉強場所をつくるときのポイント

勉強道具がすぐにとれる

机といすが体のサイズに合っている

広い作業スペース

照明や明るさを調整する

アナログ時計を置く

目の届く場所に必要ないものを置かない

勉強場所を作るときに物理的に気をつけたいことや、勉強を始める時に気をつけておきたいものがあります。

それでは1つずつ説明していきますね。

①勉強道具がすぐにとれる

勉強はどうしても気が進まないものです。勉強道具を取りにいかなければならないだけで、まず勉強のハードルが上がってしまいますよね。

やろうと思った時にすぐできるよう、物の場所は決め、すぐに取り掛かれるようにしておきましょう。

物の場所を決めるときは子どもと相談しながら一緒に決めると、子どもも自分のスペースへの愛着がわき、やる気UPにつながりますよ。

②机といすが体のサイズに合っている

机といすは、体の成長にも合わせ調節できるものを選びましょう。理想的なバランスは、子どもが椅子に深く座った時に肘と腰と膝が90度になり、足がしっかり床についている状態です。

机といすの高さが合わないと、姿勢が悪くなり、目が悪くなったり、常に肩こりに悩まされるようになってしまいます。このような状態ではなかなか勉強にも身が入りません。

適切な座面高さや差尺(椅子の座面からテーブルの天板までの高さ)·机の高さは、以下ののようになります。

身長(cm)

[計算式]座面の高さ(cm)

[身長×1/4]差尺(cm)

[身長×1/6]机の高さ(cm)

[座面+差尺]120302050130332255140352358150382563160402767170432871

差尺が十分にあり、膝が自由に動かせることも集中力を保つために必要です。

子どもの身長はぐんぐん伸びるので、年に1回はサイズ調整を行うといいでしょう。サイズを合わせるときは、数字だけに頼らず実際に試してみるようにしましょう。

勉強に必要な時間が長くなれば長くなるほど、机と椅子が体に合っていることは重要になりますね!

③広い作業スペース

教科書やノート、参考書やタブレットなど学年が上がってくると学習を進めるときに必要なものが増えてきます。そのような場合でも、十分に作業できるスペースを確保しましょう。

一般的には幅100×奥行60cmくらいのものが使いやすいとされていますが、中学生·高校生まで長く使用したいときには、幅120㎝以上のものを選ぶといいですよ。

リビング学習用に新たに机を購入するときは、幅と奥行を調節することで使いやすさと動線の確保のバランスを取りましょう。

奥行\幅80cm100cm120cm140cm 45cm非常に狭い狭い広い広い 60cm狭い一般的広い非常に広い

リビングにはシンプルなデザインの物を選べば、机として使わなくなってもカウンターとして有効活用できますよ。

④照明や明るさを調整する

リビング学習の場合は特に、部屋の電気のみで勉強していると、手元が暗くなり目の疲れ·視力の低下に繋がるときがあります。

電気スタンドなどを利用して、手元を明るく保ちましょう。

部屋が明るいと気が付きにくいこともあるので、大人がしっかり確認してあげるようにしましょう。

⑤アナログ時計を置く

計算問題や漢字の書き取りなども、時間を区切って行うことで集中力を高めることができます。

デジタル時計でもいいですが、アナログ時計の方が時間の経過が見た目にわかりやすくおすすめですよ。

苦手な項目は、短時間集中することを繰り返すことで勉強しやすくなります。

音で知らせてくれるので、勉強と休憩時間の切り替えもしやすいですね。

\時計とタイマーで集中力UP‼/

⑥目の届く場所に必要ないものを置かない

目の届く場所に、スマホやゲームなど誘惑があるとなかなか集中することはできません。勉強を始めるときは、スマホやゲームは目の届かない場所に置くようにしましょう。

少し休憩のつもりが何時間もスマホを見てしまった、ゲームがしたくて集中できなくなった、ということもあるでしょう。

この点では、勉強部屋よりもリビング学習の方が親の目もあり、誘惑に負けない状態を作りやすいですね。

いつ子ども部屋が欲しい?

それでは、いつまでに子ども部屋で学習し始める子が多いのかを見てみましょう。低学年の子では8割の子がリビング学習をしています。昔に比べ、リビング学習は一般的なことになったのですね。

下記の表を見てみると、学年別では5·6年生で勉強場所をリビング学習から子ども部屋に移している子が多いことがわかります。

引用 学研養育総合研究所

もし、子どもから自分の部屋で勉強したいというリクエストがない時は無理に移動せず、できるだけ本人の意思を尊重して移すようにしましょう。

しかし、学年が上がるにつれ集中して暗記する必要があることも増えてきます。そのようなときに一人部屋があると便利ですね。

リビング学習とは違い、親も兄弟もいない刺激の少ない場所で、勉強にだけ集中する環境にも慣れることで、どんな場所でも集中力を発揮できる力が付きますよ。

はじめから長時間行うと子どもも不安に感じてしまうので、いつまでかと時間を決めて少しづつ慣れていくようにしましょう。

勉強場所別親の関わり注意点

普段の宿題や家庭学習はリビング学習で行うといいでしょう。親がそばにいることで安心して勉強を進めることができ、わからないことがあっても、すぐに聞くことができます。

宿題をリビング学習で行うことで、学校の勉強の進み具合や、わからないところも把握しやすくなりますよ。

高学年になってくると自分の勉強スタイルもできてきているので、リビング学習であっても親はあまり干渉しすぎないように注意しましょう。

子どもが部屋で勉強するようになると、今までのように親は学習状況を把握しづらくなるというデメリットがあります。

学習状況で困っていることはないかを聞いてあげ、わからないことは早めに解決していくようにしましょう。](https://www.maulog.com/wp-content/uploads/2025/03/ribinngygakusyuu-itumade-toudai9.png)

もし、子どもから自分の部屋で勉強したいというリクエストがない時は無理に移動せず、できるだけ本人の意思を尊重して移すようにしましょう。

しかし、学年が上がるにつれ集中して暗記する必要があることも増えてきます。そのようなときに一人部屋があると便利ですね。

リビング学習とは違い、親も兄弟もいない刺激の少ない場所で、勉強にだけ集中する環境にも慣れることで、どんな場所でも集中力を発揮できる力が付きますよ。

はじめから長時間行うと子どもも不安に感じてしまうので、いつまでかと時間を決めて少しづつ慣れていくようにしましょう。

勉強場所別親の関わり注意点

普段の宿題や家庭学習はリビング学習で行うといいでしょう。親がそばにいることで安心して勉強を進めることができ、わからないことがあっても、すぐに聞くことができます。

宿題をリビング学習で行うことで、学校の勉強の進み具合や、わからないところも把握しやすくなりますよ。

高学年になってくると自分の勉強スタイルもできてきているので、リビング学習であっても親はあまり干渉しすぎないように注意しましょう。

子どもが部屋で勉強するようになると、今までのように親は学習状況を把握しづらくなるというデメリットがあります。

リビング学習だけでいつまで塾はいらない?

今まで特に問題なくリビング学習だけで、テストでもそれなりの点数がとれていたのに、急に成績が下がってしまうと、親としてもどうしていけばいいのか悩んでしまいますよね。

特に小学4年生頃からは授業の難易度がぐっと上がり、この頃から明確に学力差が出てくるといわれます。小学校の授業が理解できていないと、中学校では必ず苦労するでしょう。

問題が理解できず、子どものモチベーションも下がる時期にいかに補えるかで、その後の学力差が大きく変わってきます。家庭学習だけでは難しくなった時は、塾などプロに任せるのもいいでしょう。

ここでは家庭学習と塾の必要性についてみていきたいと思います。

家庭学習はどれくらい必要?

それではまず、子どもがリビング学習を続けていくうえでも、家庭での学習時間はどれくらいあるべきなのでしょう?

家庭学習の時間の目安について、一般的によく言われるのは、学年×10分+10分と言った計算式です。

例えば、小3であれば、3×10+10分= 40分、小6であれば、6×10+10分= 1時間10分となります。

これは、学校からの宿題と簡単なドリルなどをすれば、自然とかかってくる時間です。

低学年の時から毎日行うことで、学習習慣を定着させていきましょう。

小学生にも塾は必要か?

それでは次に、いつまでに塾に通うといいのでしょう?小学生にも塾は必要なのでしょうか?

子どもの勉強環境について、私はリビング学習以外に塾のことが気になり調べてみました。

すると、家庭学習ができておらず親もなかなかサポートできない時には、塾などを使い、いかに早く勉強のつまずきをなくしていくことが重要なことがわかりました。

塾は家庭学習が習慣化できており、テストでも平均して80点以上取れているような場合では、まだ必要ないでしょう。しかし、中学受験を考えている家庭では、小学3年生くらいから塾を始める家庭が多いです。

塾の種類

小学生が通う塾には、一般的に補修塾と進学塾があります。

| 補習塾 | 中学受験しない子どもの学習のフォロー、授業の復讐、宿題をサポートしてくれる塾 |

| 進学塾 | 中学受験を目指している子が通っている塾 |

補習塾は個人経営するところが多く、よく地元の塾と言われます。補習塾には集団授業と個別授業と集団の中で個別指導してくれる授業があります。

進学塾は、中学受験に向け受験に特化した内容で、学校の授業とは全く違う受験対策をしてくれます。

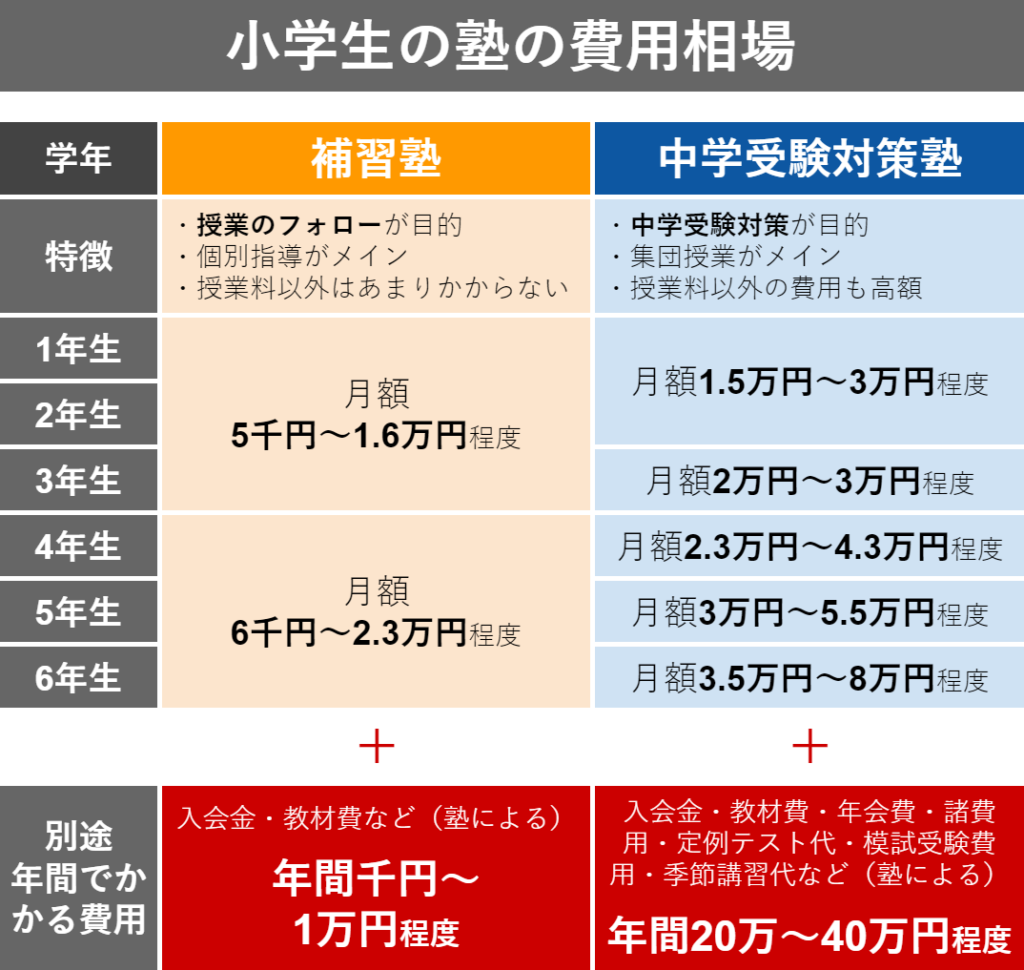

塾の費用はどれくらい?

それでは次に、塾の相場を見てみましょう。補習塾か進学塾かでもかかる費用は大きく変わってきます。

塾の相場は大体1ヵ月7000円から15000円位が多いですね。

受験対策時塾の方が補習塾に比べ高額になる事が多いです。

ほかの習いごとに比べてみてみても、補習塾であればそれほど高額ではないように思います。習いごと感覚で学習習慣をつけられると考えると、塾に通うのもいいですね。

小学生に塾は必要?

そもそも小学生に塾は必要なのかと考える方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、家で親がサポートできるなら塾は必要ないです。しかし親が十分にサポートできない時には、塾に行くことで早めに小さなつまずきをなくしていくことが非常に重要です。

勉強は積み重ねです。基礎がしっかりしていないと、いくら上にのせても安定しません。

共働きの世帯も増え、仕事から帰ってきてから子どもの学習をしっかりサポートする時間を取るのはとても大変なことです。

勉強をしていてもなかなか解ってもらえず怒鳴ってしまったなど、答えがわかっていても教えるということは、非常に難しいです。そんな時は、プロに任せましょう。

中学受験をしないのに塾なんてと考えるとこともありますが、まずは子どもが学校の授業を理解できているのか、何がわからずどういうサポートが必要なのかを親子でしっかり話し合うことが大事です。

\塾通いにもピッタリのサイズ‼/

まとめ

- 東大生の8割がリビング学習の経験があり、その多くが高校卒業までリビング学習をしていた

- リビング学習をいつまで行うかについては、子ども1人ひとりによって適切な時期は変わってくる

- 親が「なぜ?」「どうして?」と聞くことで、子どもに考える機会を与えることで思考力を延ばし、常に考えることを習慣づけることができる

- 勉強場所をつくるときは①勉強道具が取りやすい②机といすが体に合っている③作業スペース広い④明るい照明⑤アナログ時計を置く⑥必要ないものを置かないことに気をつける

- 家庭学習の時間は、学年×10分+10分を目安に行う

- 塾は中学受験をする時は3年生から進学塾を始める家庭が多い

- 学校授業が理解できていない時や、親が十分に家庭学習を見てあげるのが難しい時は、塾などを使い早めにつまずきをなくすことが重要

リビング学習について調べてみると、東大生の8割もの人が経験があり、その半数の東大生が高校卒業するまで家ではリビング学習を続けていたことがわかりました。

わが子もいつまでリビング学習を続けていけばいいのか悩んでいましたが、こどもの様子を見ていると、もう少しリビング学習を続けてみようと思いました。

また学習環境だけでなく、良好な親子間の会話も、子どもの思考力を伸ばしていくためには大切になります。子どもとのコミュニケーションも大切に過ごしていきたいと思いました。

いつまでリビング学習をとりいれるかに悩む、あなたとお子さんの参考になればうれしいです。

コメント