悩めるママ

悩めるママもうすぐ小学生なのに自分で進んで身支度をしてくれない

と悩まれているママさんは多いのではないでしょうか?

我が家の年中さんになる息子は、私が「ご飯食べて!」「靴下履いて!」「ハンカチ持った?」と一つ一つ声をかけないとやらない子でした。

そこでお仕度ボードを使ってみたところ、少しずつですが自分で進んでやるようになったのです。

お仕度ボードは作り方次第では、保育園や幼稚園だけでなく小学生以降も活躍します。成長に合わせて項目を増やしていくだけなので、やり方も簡単です。

今回は、年少さん~小学生まで成長に合わせたお仕度ボードのポイントや作り方、効果的に持続させる導入法をご紹介します。

100均の材料で簡単に手作りできるお仕度ボードもご紹介しています!ぜひ最後までチェックしてみてくださいね♪

\口コミ星4以上!イラストたくさんで楽しく続く準備ボード/

お仕度ボードの作り方で小学生まで使える方法紹介!

保育園や幼稚園では、先生が子ども達の準備のお手伝いをサポートしてくれます。しかし小学生からは自分で身支度をしなければいけません。

そこでお仕度ボードを活用することで、お子さん1人でも身支度を進められるようになり、自立を促せるきっかけになります。

お仕度ボードは、3歳頃から小学生低学年に適していると言われています。成長に合わせてイラストやひらがなで作ることで長く使えるお仕度ボードになりますよ!

始める年齢によって工夫したいポイントも変わってきますので、各年齢ごとに作り方のポイントをご紹介します。

お仕度ボードがあれば、朝の忙しい時間でもスムーズに準備ができますよ

それでは、まずは年少さんから使えるお仕度ボードの作り方を詳しく見ていきましょう。

年少さん

保育園や幼稚園に通い始めガラリと環境が変わるお子さんも多いタイミングです。

ママやパパ、お子さんも環境に慣れることに精一杯の時期かと思います。保育園や幼稚園に慣れてきたら始めてみましょう。

集中力が続きにくく、いろんなことに興味のある時期なので、いきなり多くの項目にしてしまうと途中で飽きてしまいます。

初めは項目を3~5個にし、慣れてきたら徐々に増やしてみましょう。イラストを入れることで字が読めなくても一目で何の項目かわかりやすくなりますよ。

一目でこれは何かわかれば、お仕度ボードに慣れてきたときにやることが自分で判断でき、自発的に行動できるようになります。

年中さん~年長さん

保育園生活に慣れたお子さんも多く、生活のリズムが定着してくる時期です。

字に興味をもちはじめる時期でもあるので、我が家の年中の息子も、年少の冬頃からひらがなに興味をもちはじめ、「なんて書いてあるの?」と頻繁に聞いてくるようになりました。

やること、持ち物を大きめのひらがなで書き、そのとなりに補助程度に簡単にイラストをつけます。字に触れるチャンスですので、ひらがなメインで作ってみましょう。

こういった作り方でも、1日目は「手を洗うってどれ?」など聞いてきましたが、2日目には手を洗うがどれか覚えていました。

5個以内と少なすぎると物足りなさを感じてしまいますし、項目を細かく設定しすぎて20個ほどになってしまうとやる気が続かなかったり、一緒にやるママパパも大変です。

慣れてきたときに一人でも取り組みやすいよう10個前後から始めてみましょう

\時間の感覚も身に付くお仕度ボード/

小学生

小学生になる入学のタイミングでお仕度ボードを始める場合は、年中さん~年長さんのポイントを意識して始めてみましょう。

また、この頃になると自分で考えて予定をたてられるようになるお子さんも多いと思いますので、一緒にお仕度ボードを作ってみるのも良い方法です。

朝や帰宅後の項目を一緒に書き出してみたり、マグネットシートを切ったり好きなシールを貼ってもらったりします。

やる順番も自分で決めてもらい並べてもらいます。作る段階から関わることで、自分で決めたという意識が高まり、自立心が芽生え継続につながります。

年代別で作り方のポイントをご紹介しましたが、あくまでも目安ですのでお子さんの成長や好みに合わせて作ってみてくださいね。

お仕度ボードの作り方は100均の材料で簡単に作れる!

お仕度ボードやってみたいけど、作るのが大変そう

子供がお仕度ボードをやってくれるかわからないしあまりお金をかけずに試したい

そんなあなたに、100均のホワイトボードやマグネットシートなどの材料だけで作る簡単なお仕度ボードの作り方をご紹介します。

100均で揃えることで材料費がおさえられるうえに、作り方もマグネットシートにマジックで項目を書いて、ホワイトボードに貼るだけです。

材料がそろえば30分~1時間ほどで完成します。今回ご紹介する作り方は内容を変えれば、年少さんから小学生までお使いいただけますよ。

まずは材料から詳しくご紹介していきます。

簡単お仕度ボードの材料と作り方

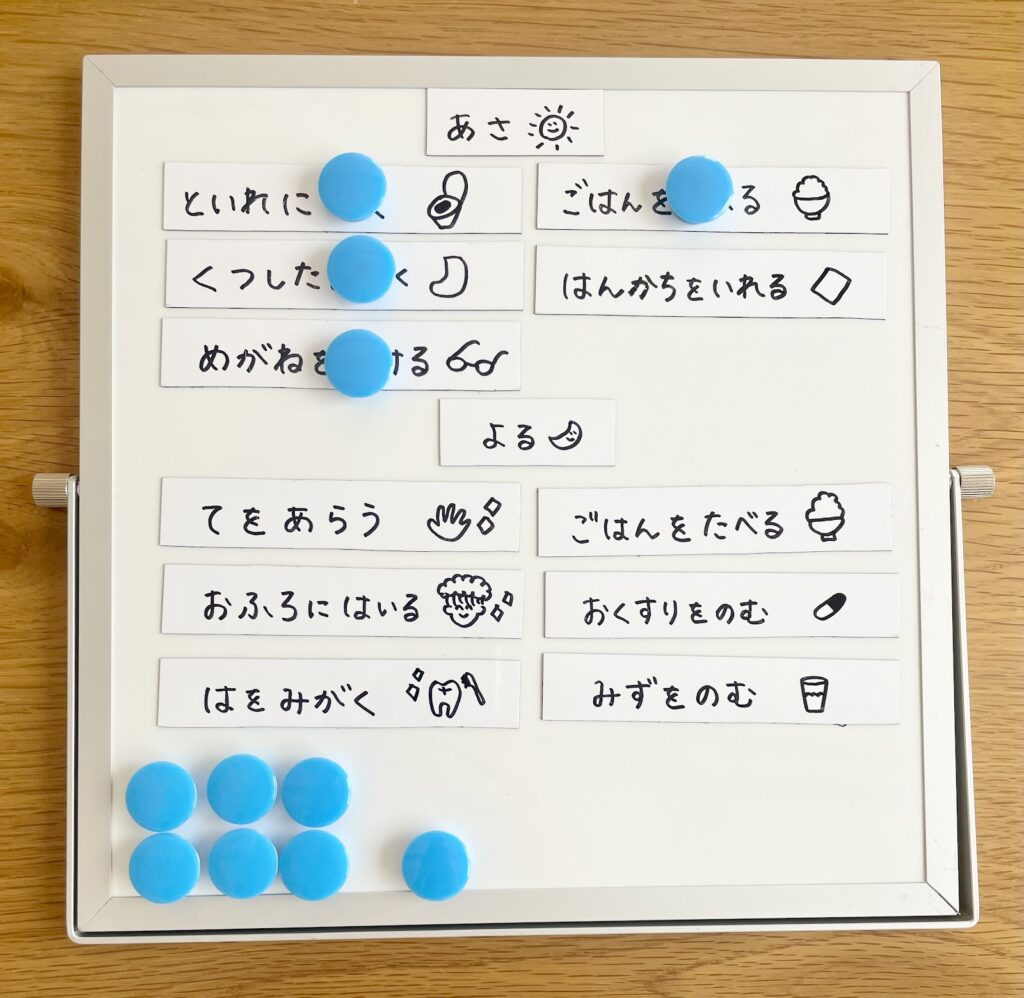

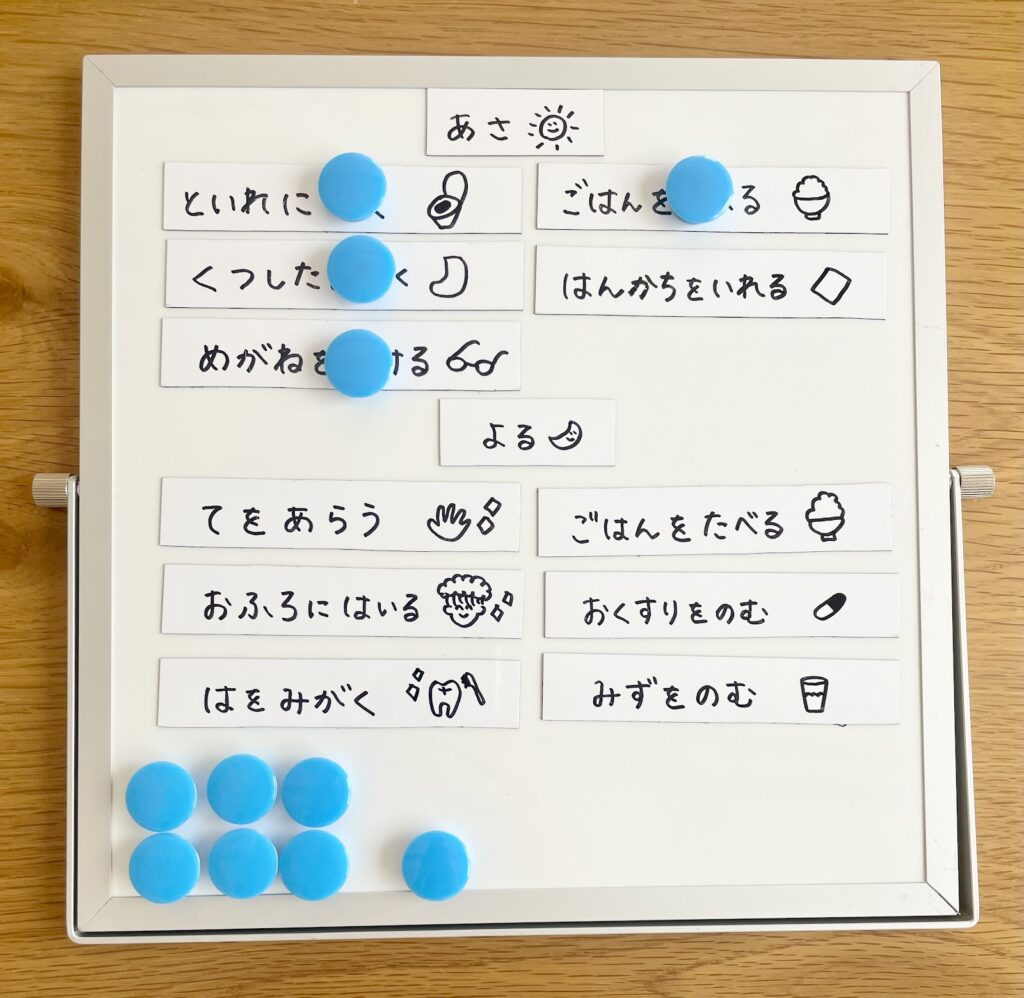

前述したとおり、お仕度ボードの材料は100均のダイソーでそろえることができます。作り方もマグネットシートに項目を油性ペンで書いてカットするだけです。

項目はお子さんの成長にあわせて作っていきましょう。イラスト付きのほうがお子さん1人でも理解しやすくなるので、今回はイラスト付きのお仕度ボードを作っていきます。

今回ご紹介するお仕度ボードの材料は以下の通りです。

100均で簡単にそろえられて、作り方も簡単なので、すぐに取り入れられますよ♪

材料がそろったら、早速作っていきましょう。

作り方

今回ご紹介する作り方は、マグネットシートに必要な項目を記入してカットするだけで完成します。

3つの工程で作成できるので、簡単なのに少ない工程で作れますよ!作り方は以下の通りです。

- マグネットシートに定規とえんぴつで線を引き、カットする

- 紙に、朝と帰宅後から夜寝るまでにやることを書き出す

- カットしたマグネットシートにやることや持ち物などの項目を書いて、ホワイトボードに貼り付けたら完成!

成長に合わせて項目を増やしていくことで、お子さん1人でできることを徐々に増やしていけます。

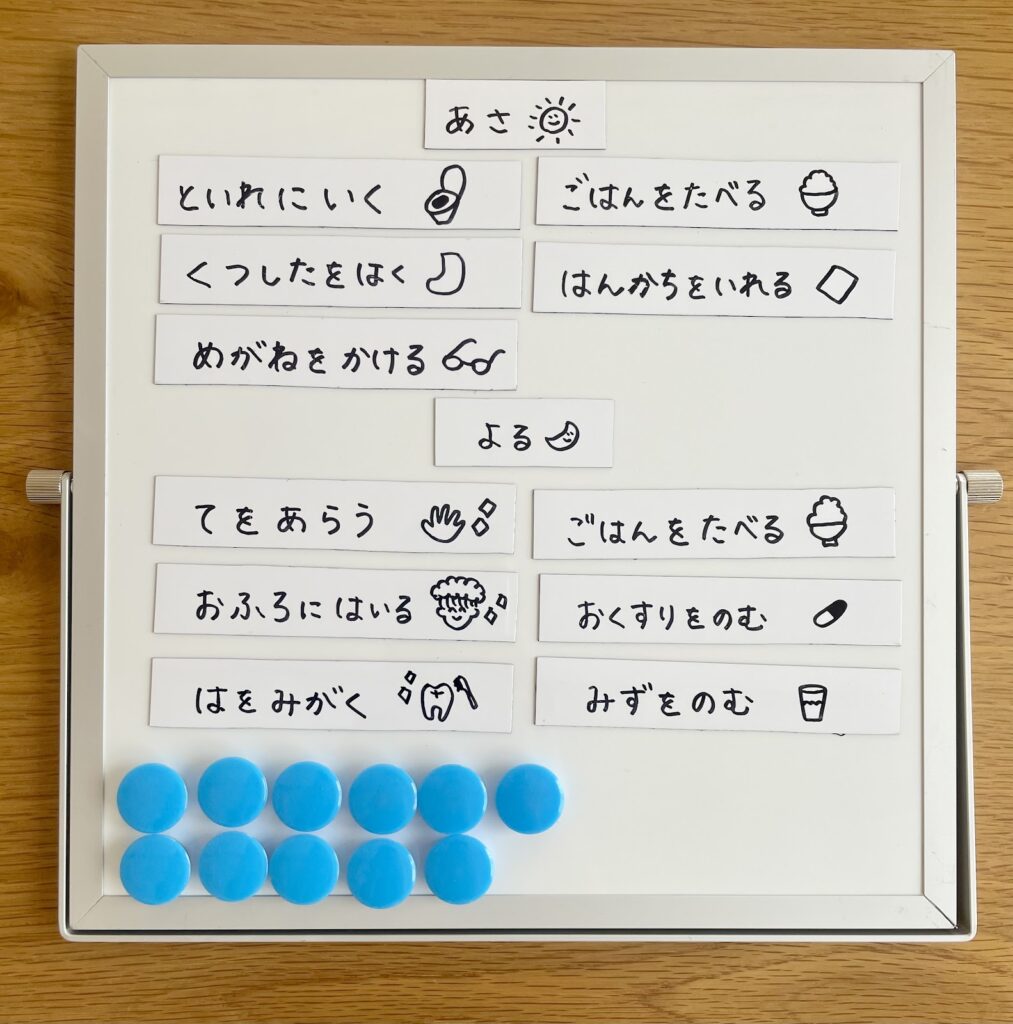

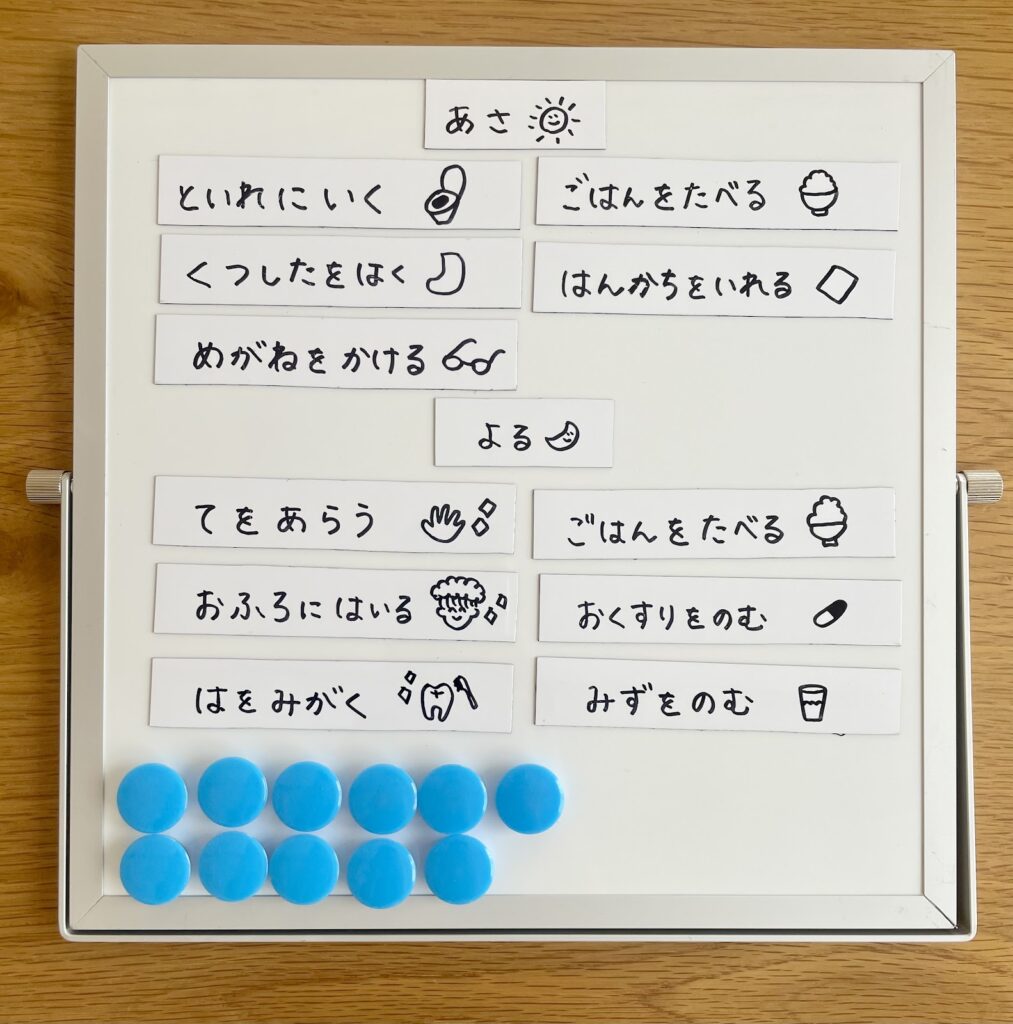

マグネットはホワイトボードの余白部分に配置し、できた項目のマグネットシートの上に移動させます。

できていないものにはマグネットが置かれていないため、一目でやらなければならないことがわかります。

手書きでできるので、イラスト付きのものを印刷する手間もはぶけて簡単に作れますね

項目を追加したいとき、減らしたいときに1つのマグネットシートの変更のみで済むため、柔軟に対応できますよ。

ホワイトボードのサイズ選びのポイント

ホワイトボードのサイズはどれがいいんだろう.…

100均のホワイトボードはサイズがいろいろあり迷ってしまいますよね。

サイズが小さすぎると、やることや持ち物の項目を少なくしなければならなかったり、小さい字で書かなければならないといったデメリットがあります。

見やすいお仕度ボードを作るには20×30㎝以上のものを選ぶのがおすすめです。

アイディアいろいろ作り方2選

お仕度ボードは作り方次第でさまざまなオリジナルのものが手作りできます。今回は①両面マグネットシートを使う②ポイント制で子どものやる気を引き出す2つのお仕度ボードをご紹介します。

どちらもお子さんが楽しく身支度をこなせる工夫がされており、真似したくなるお仕度ボードです。作り方も簡単なので、すぐに取り入れられますよ。

あなたの参考になること、間違いなしです♪

それでは、詳しくみていきましょう。

①イラストいっぱいお仕度ボードの作り方

こちらは両面のマグネットシートを活用したアイディアです。

片面にやることや持ち物のイラストと文字を書き、裏面に「できた」「すごい」などのメッセージを書きます。やることができたらマグネットシートを裏返すという方法です。

やることが完了するとマグネットシートが裏側になるためわかりやすく、イラストやシールがたくさん使われていて、つい見たくなるお仕度ボードです。

\両面マグネットシートならこちら/

②ポイント制で楽しく!お仕度ボードの作り方

こちらは紙に線を引き項目を区切り、やることや持ち物を書きホワイトボードに貼り付ける方法です。

緑色の丸の中の数字は項目のやる目標の時間が分(ふん)で書かれています。

例えば、まだできていないものが「着替え」5分と「歯磨き」5分だった場合、合わせて10分なのでタイマーをかけて10分以内に集中してやるという使い方です。

また、マグネットの下に色分けがありゾーンが区切られています。

- 黄色ゾーン・・・準備や宿題

- 青色ゾーン・・・お風呂や歯磨きといった自分をきれいにしたり身の回りのやること

- 黄緑色ゾーン・・・ポイントをもらえる項目

上記のように、やることを色分けすることで全体を見ると項目が多くても、「青色ゾーンだけならこれだけだから簡単!」という志向にさせてくれます。

こちらのホワイトボードを作られた方の場合は、ポイントが30ポイント貯まると150円に交換できるシステムで、子どもが好きなものを買うそうです。

そうすることで、毎日の準備や宿題のモチベーションもあがり、楽しくつづけることができますね。

小学生向けに作られたお仕度ボードですが、文字をひらがなにしワンポイントのイラストを入れることで未就学児のうちから活用できるアイディアです。

お仕度ボードの作り方で効果的に持続される導入法2選!

なにこれ!?なんて書いてあるの?!やってみたい!

お仕度ボードを息子に見せたところとてつもなく食いつきましたが、3日もしたらお仕度ボードを見る頻度が減ってきました。

張り切ってお仕度ボードを作っても、使わなければ意味がありません。作り方に問題があるということではなく、設置場所も重要なのです。

初めは楽しくやっていたのに今では部屋の飾りに…なんてことにならないために、効果的に導入するポイント2つご紹介します。

- お仕度ボードを置く場所を工夫する

- お仕度ボードが習慣になるまで一緒にやる

やり方次第で、子どものやる気を持続させることができますよ

お仕度ボードの作り方以外にも、設置の仕方を工夫することでより効果的に身支度ができます。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

①お仕度ボードを置く場所を工夫する

まず効果的なのは、いつも見える場所にお仕度ボードを置くことです。いつも座っている場所の側、テレビの隣、リビングにランドセルや教科書を置いている場合はその近くがいいでしょう。

また、置く高さもお子さんの目線に合わせることも効果的です。身支度する場所にお仕度ボードを設置することで、どこまでできたのか確認もしやすくなります。

環境を整えてあげることで見仕度もしやすくなりますね

同じスペースにお仕度ボードと身支度するものを設置することで、より身支度がしやすくなりますよ。

ぜひ、お仕度ボードの作り方とあわせて、身支度しやすい場所に設置することも工夫していきましょう♪

②お仕度ボードが習慣になるまで一緒にやる

お仕度ボードがあればあとはひとりでやってくれるはず!と思いがちですが、定着するまでには時間がかかります。

例えば、大人でもダイエットしようと意気込んでも3日も続かなかったなんてことよくありますよね。

子どももお仕度ボードを使いひとりで完ぺきにできるようになるまでには3か月~半年ほどかかるといわれています。

初めのうちは、今日はどれからやる?○○できたね!など声をかけ、できないものは一緒にやるようにすると効果的です。

大変だなと思うかもしれませんが、そのような関わりを続けることで、お仕度ボードが生活の一部となり、あとは自発的にひとりでできるようになります。

まとめ

- お仕度ボードは作り方次第では、保育園や幼稚園だけでなく小学生以降も活躍し、成長に合わせて項目を増やしていくだけなので、取り入れやすい

- 年少さんから始める場合はイラストをメインに、項目は3~5個にする

- 年中さん~年長さんは字に触れるチャンスなのでひらがなメインにし、項目は10個前後にする

- 小学生は自分で予定を立てらるようになるので、作る段階から関わることで自分で決めたという意識が高まり、自立心が芽生え継続につながる

- 100均のホワイトボード、マグネットシート、マグネットと家にある材料で1時間以内に完成する簡単お仕度ボードは、項目の変更が簡単なので一度作れば小学生まで長く使える優れもの

- 両面マグネットシートを活用することで、片面は項目をイラスト付きでできた項目、もう片面に「できた」「すごい」とメッセージを書くことで裏返すのが楽しくなるお仕度ボードになる

- ポイント制で楽しく継続できるお仕度ボードは、やることの色分けとポイント制でやる気とモチベーションアップにつながる

- お仕度ボードを継続させる効果的な導入法は、①お子さんを含めた家族みんなの目に入る場所に置く②習慣になるまでママやパパが声をかけながら一緒にやる

手作りの良さは、それぞれのお子さんやご家庭にあったオーダーメイドのお仕度ボードが低コストで作れることです。

忙しい毎日の中で、お仕度ボードを用意したり、一緒に取り組むことは大変なことだと思います。

しかし、一度習慣にしてしまえば朝の身支度もぐんと楽になりますので、ぜひお仕度ボードを活用してみてください。

100均の材料で簡単に作れるだけでなく、作り方次第で小学生以降も活躍します。作り方で迷ったら、ぜひ今回ご紹介した方法を試してみてくださいね。

私自身も、お仕度ボードを楽しみながら息子と一緒に続けてみたいと思います。

コメント